Kapitel 2

Louise Norton-Varèse, Edgard Varèse, Suzanne Duchamp, Jean Crotti, und Mary Reynolds (on links nach rechts), 1924

Die Künstlerkneipe «Cabaret Voltaire», 1916

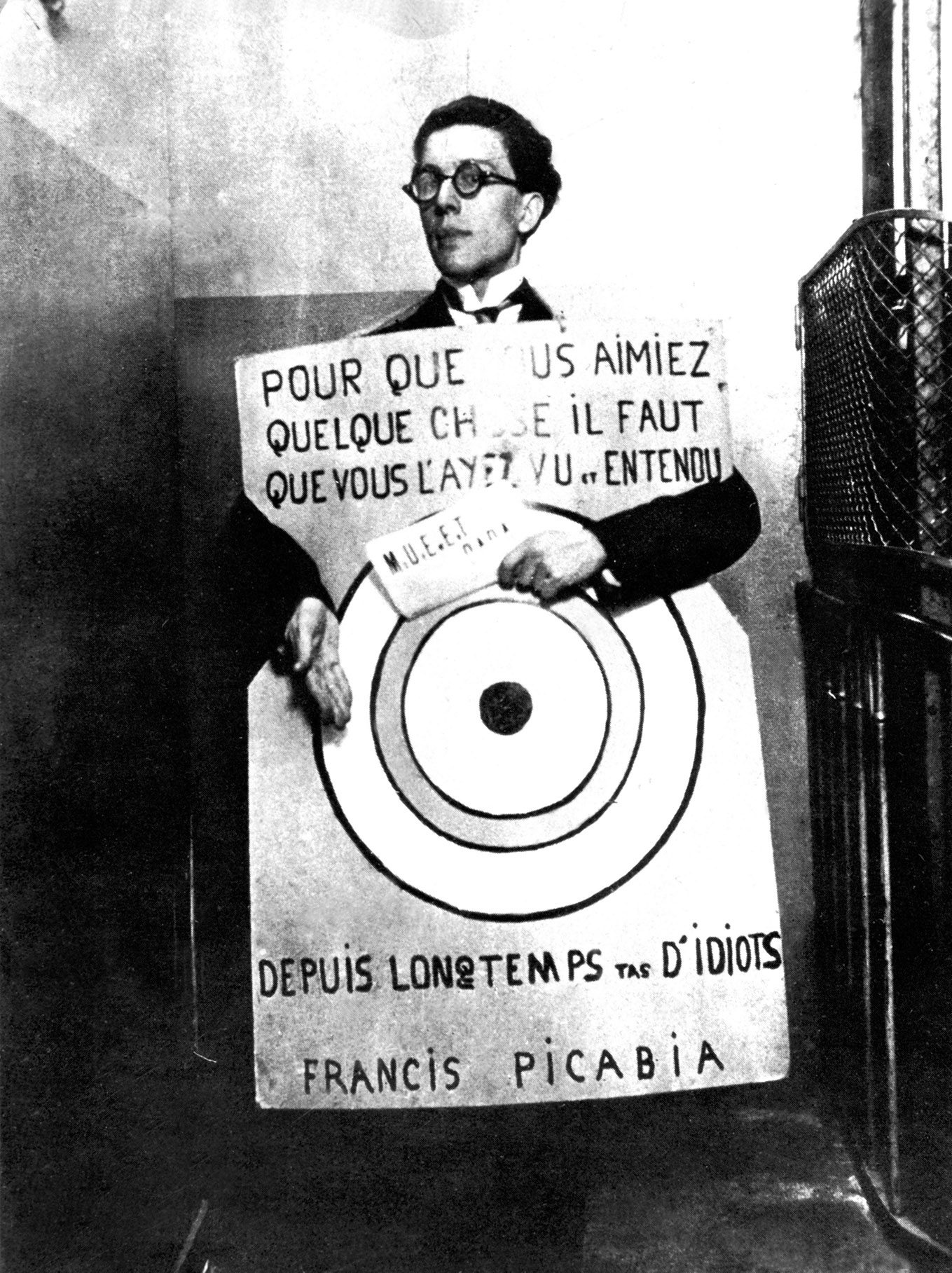

Man Ray, Portrait von Tristan Tzara, um 1921

Nic Aluf, Portrait von Sophie Taeuber-Arp mit Dada-Kopf, 1920

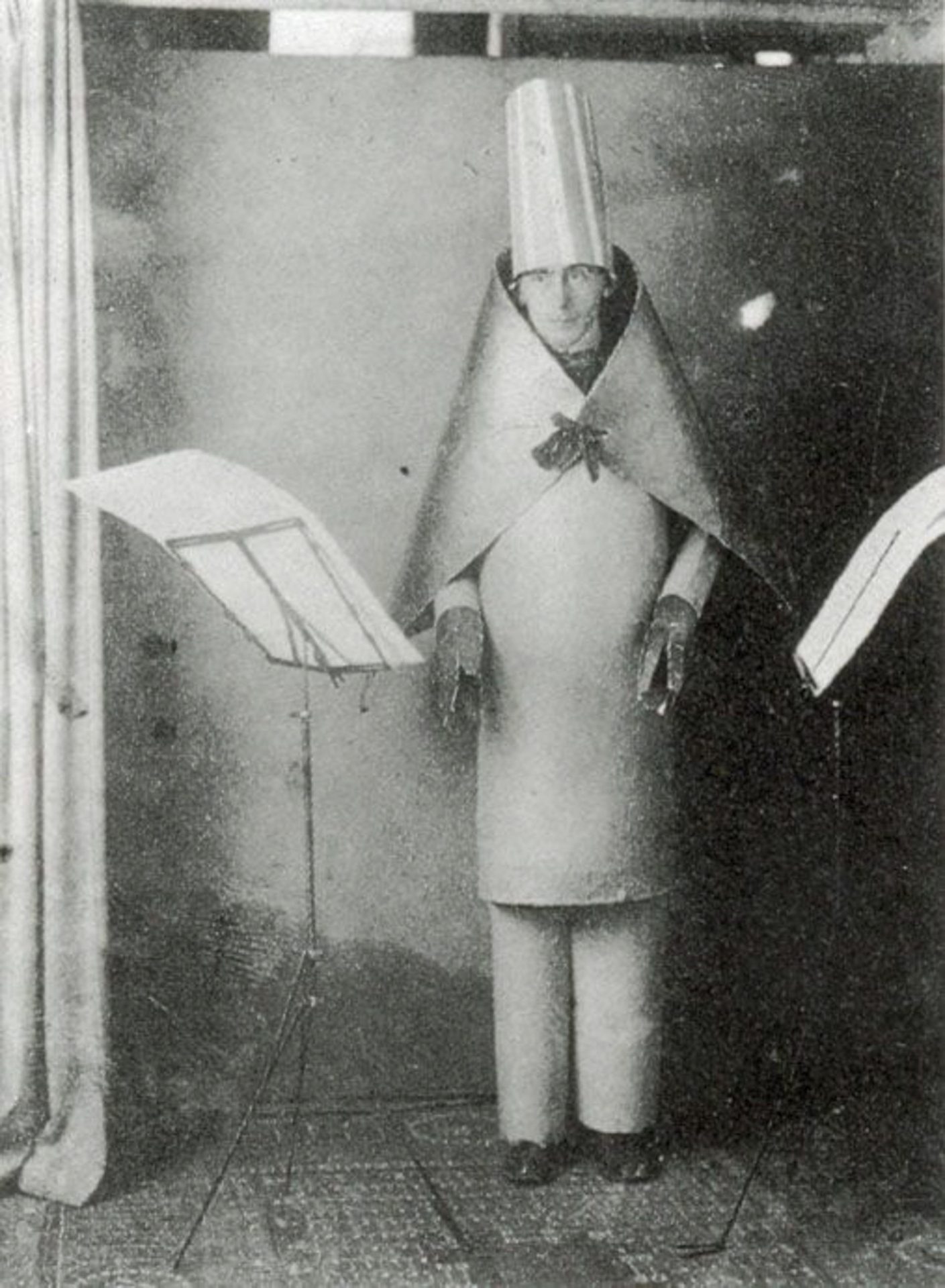

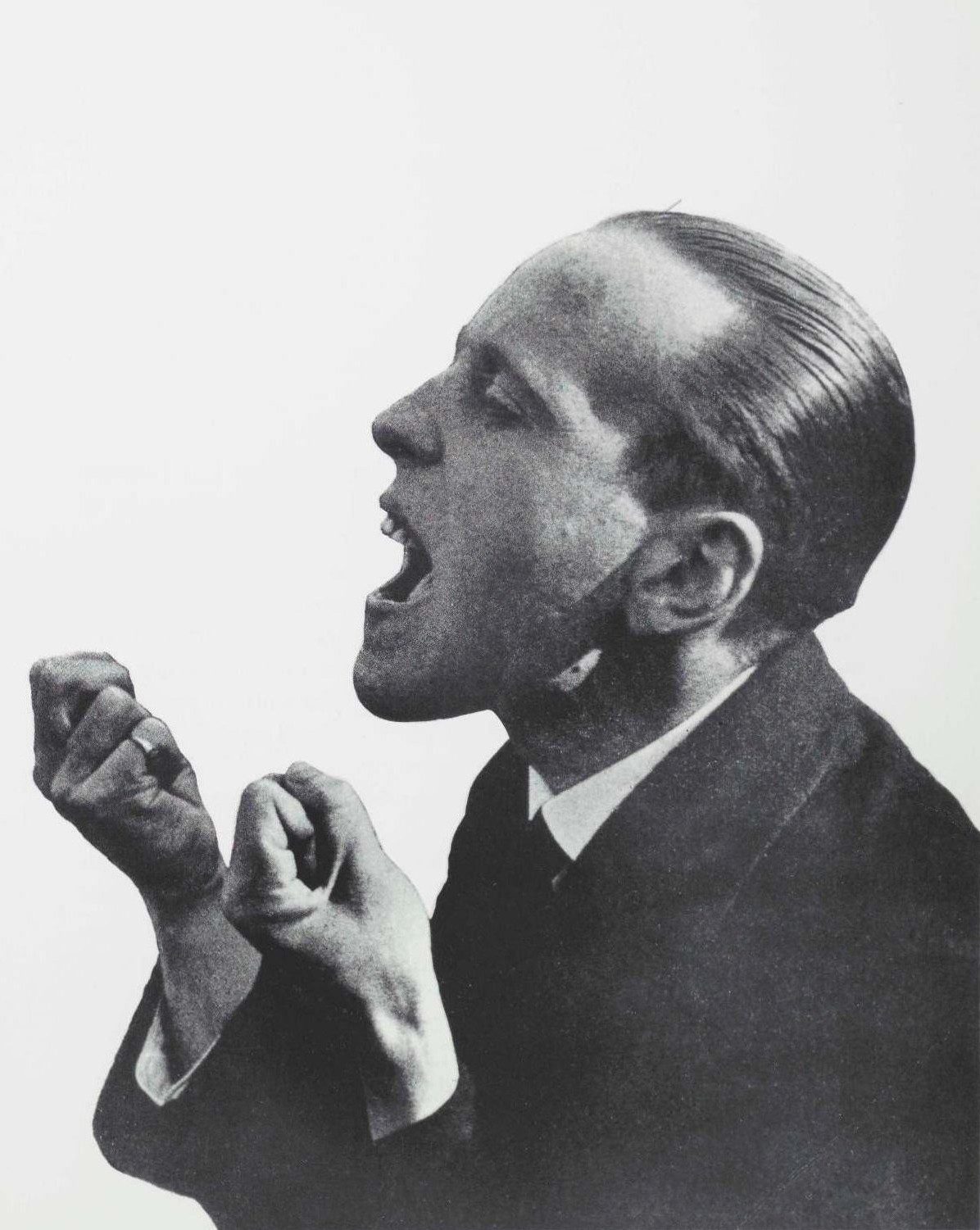

Hugo Ball beim Vortrag seiner «Verse ohne Worte», 1916

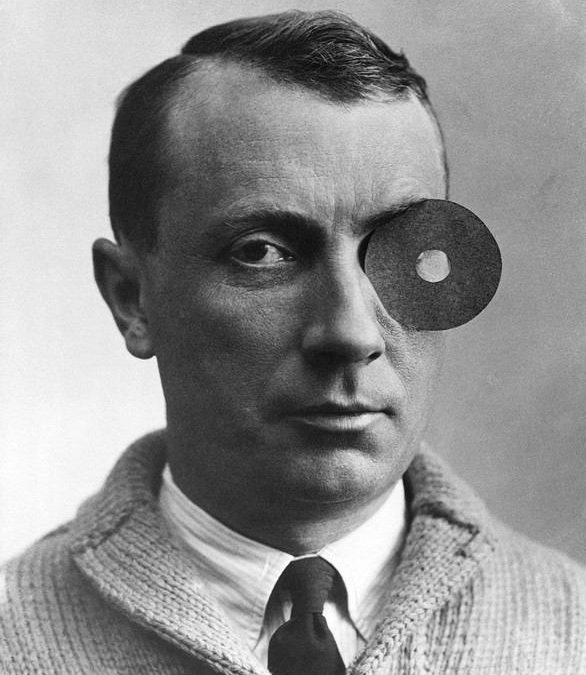

Hans Arp, Selbstportrait mit «Nabel-Monokel», 1926

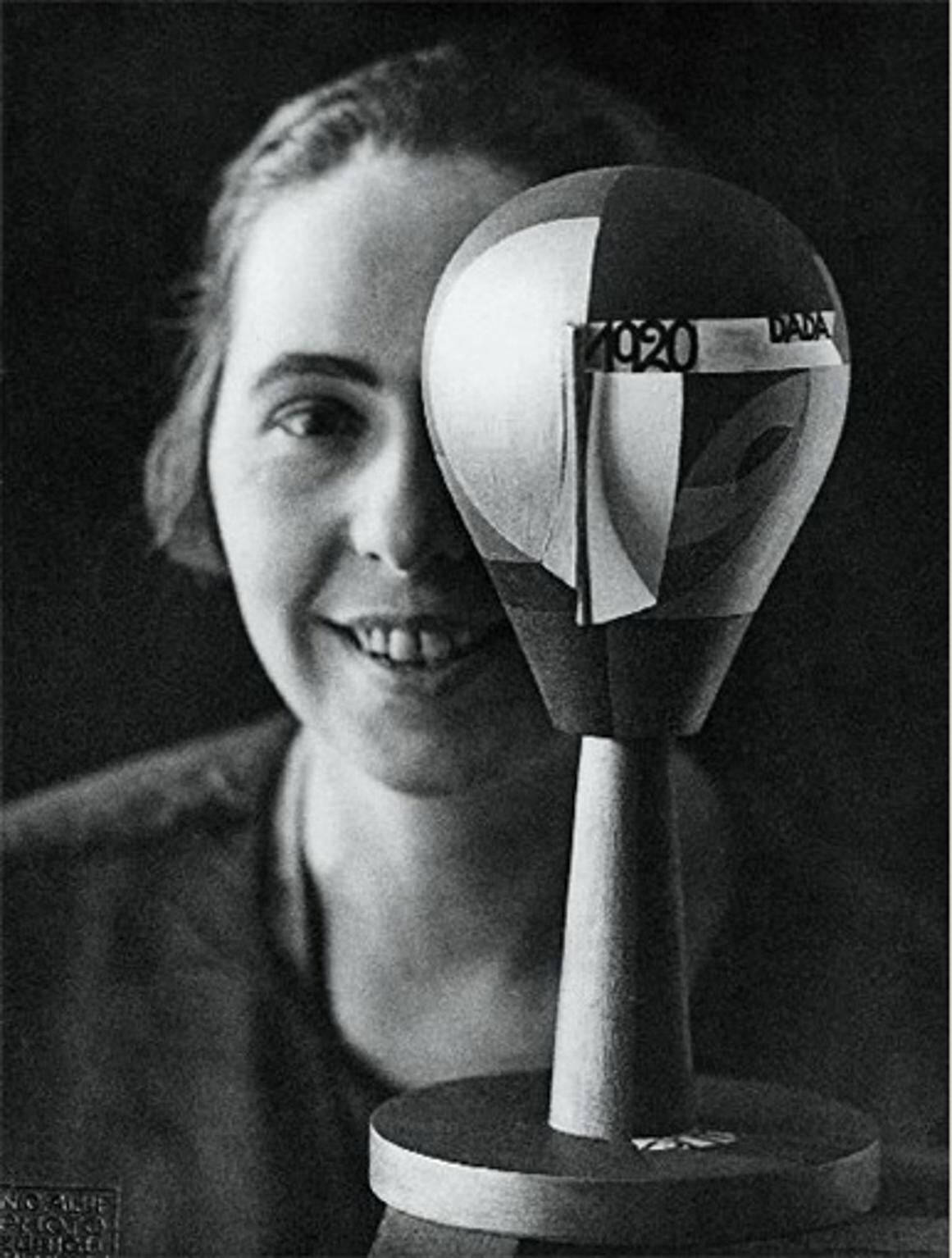

Hannah Höch mit Dada-Puppe, 1925

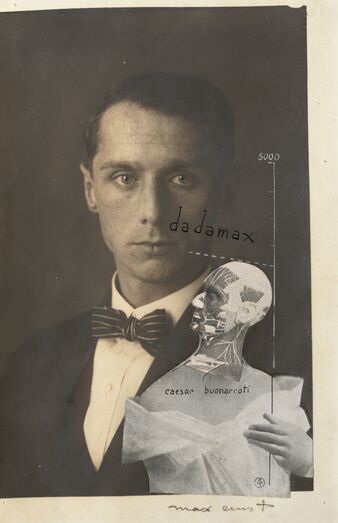

Max Ernst, Le Punching Ball ou l’immortalité de Buonarroti (dt.: Der Punchingball oder die Unsterblickeit von Buonarroti), 1920

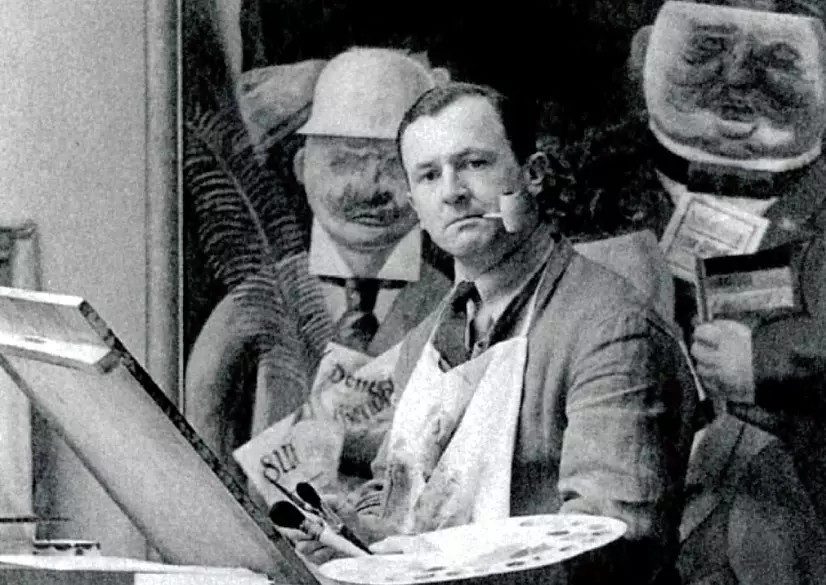

George Grosz in seinem Berliner Atelier vor seinem Gemälde «Stützen der Gesellschaft», um 1926

John Heartfield, Selbstportrait, 1920

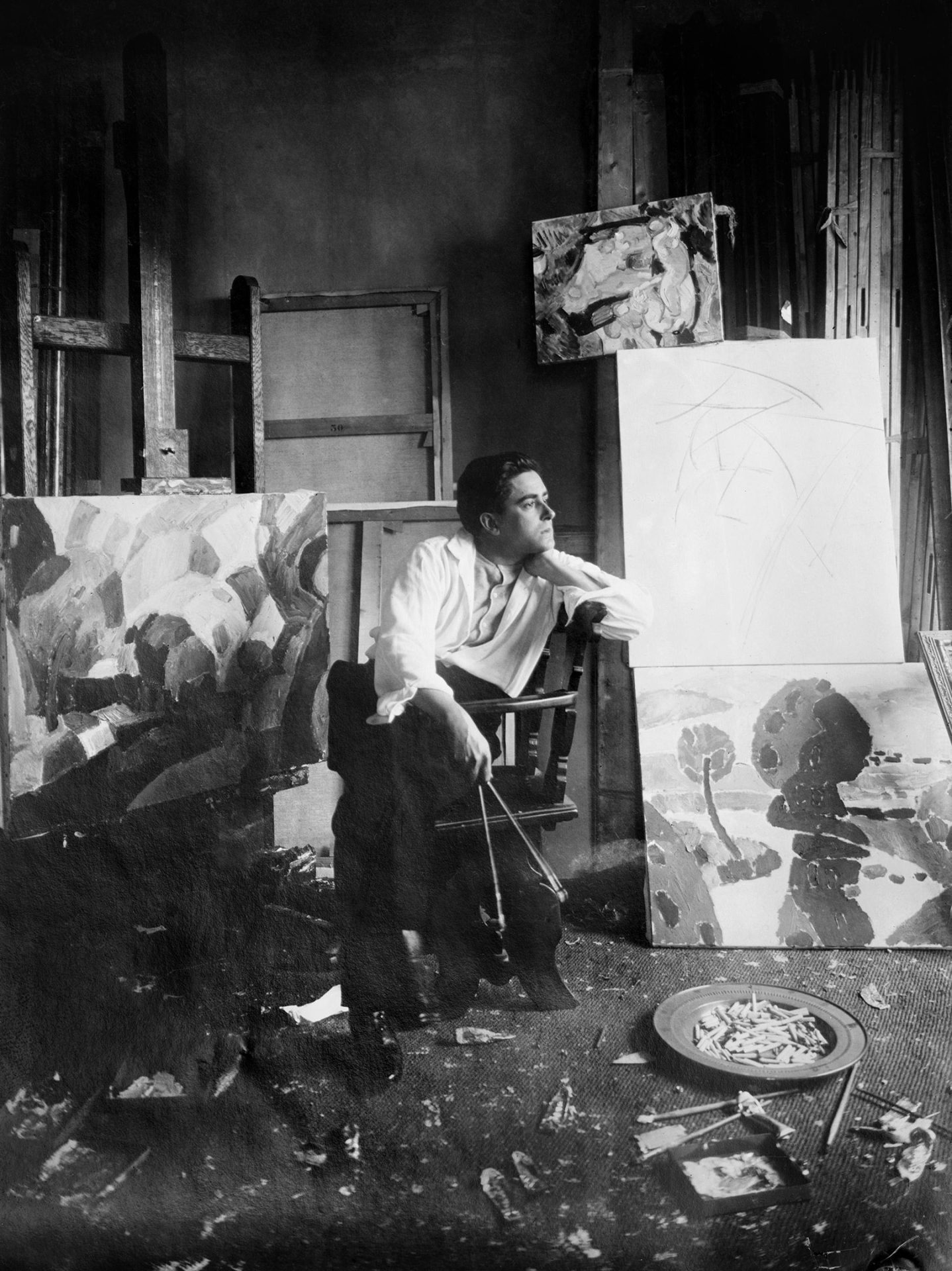

Paul Thompson, Jean Crotti in seinem New Yorker Atelier, um 1915

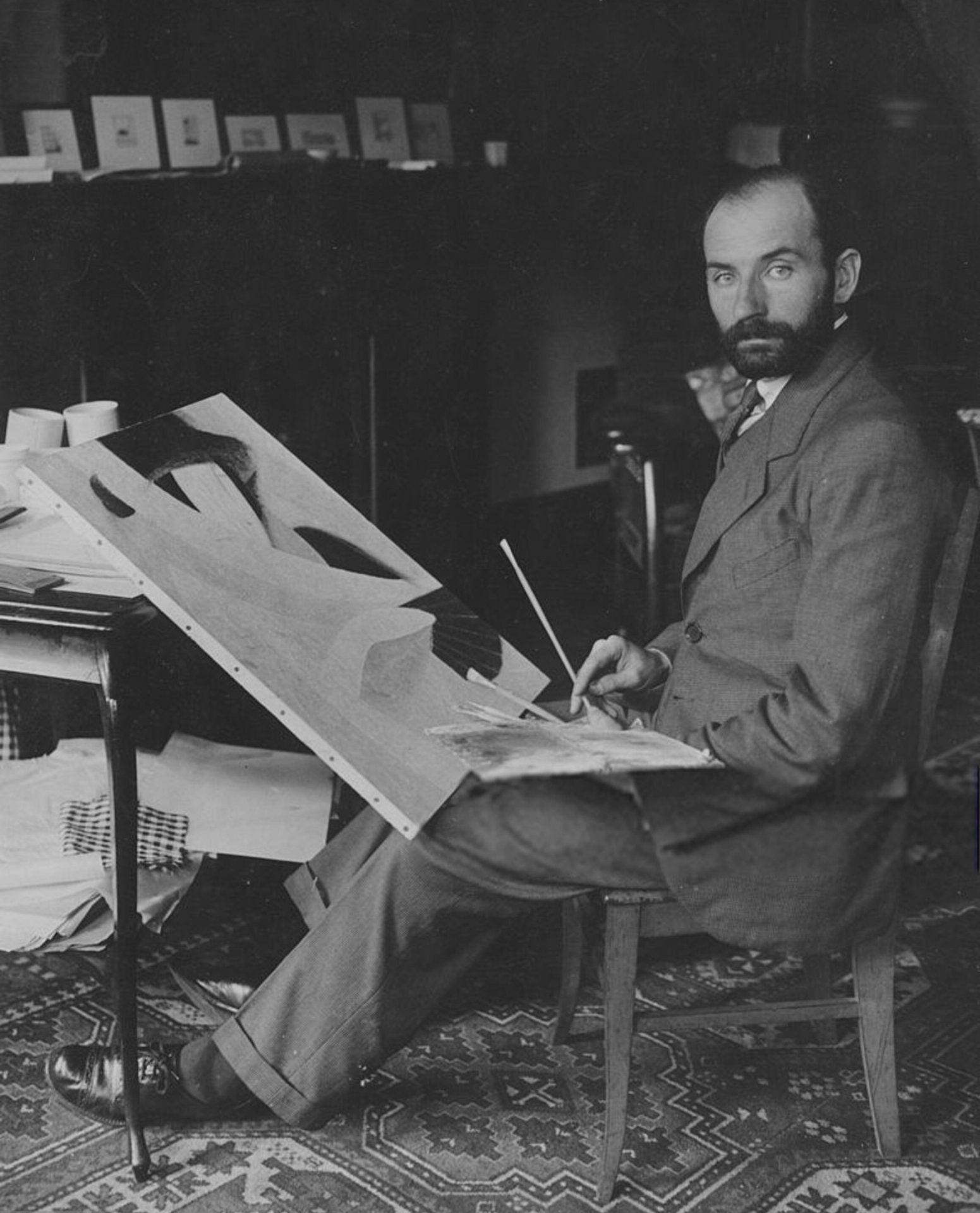

Francis Picabia in seinem Studio in New York, um 1915

André Breton auf dem «Festival Dada» im Theatre de l’Oeuvre in Paris, 1920.

Sonia Delaunay-Terk in ihrem Apartment im Boulevard Malesherbes in Paris, 1924

Marcel Duchamp, Portrait multiple de Marcel Duchamp, 1917

Elsa von Freytag-Loringhoven beim Tanzen, ca. 1922

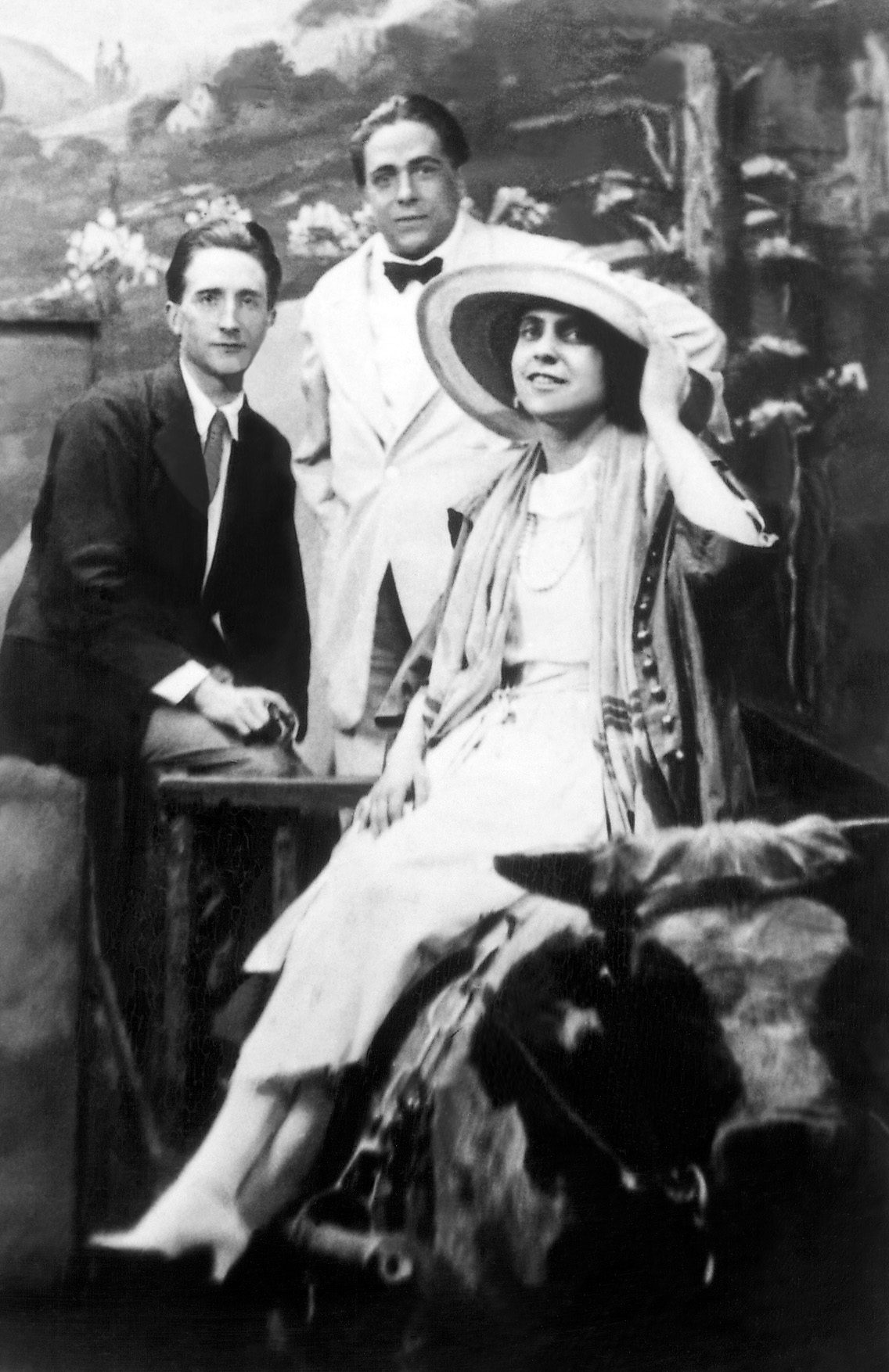

Beatrice Wood (rechts) mit Marcel Duchamp (links) und Francis Picabia (mitte), 1920er

Charles Fraser, Man Ray with Photokina-Eye, 1960

Eine Fotografie von Marcel Duchamp aus seinem tragbaren ‹Miniatur-Museum›, der sogenannten «La boîte en valise» (auf deutsch «Die Schachtel im Koffer»), und ein Gemälde nach dieser Fotografie von Suzanne Duchamp zeigen eines der ersten gemeinsamen Readymades. Nachdem Suzanne Duchamp und Jean Crotti am 14. April 1919 in Paris geheiratet hatten, schickt Marcel Duchamp ihnen als Hochzeitsgeschenk Anweisungen, wie sie das Readymade ausführen sollten. Später erzählt er über das kollaborative Werk: «Es war ein Geometriebuch, das er (Crotti) an Fäden auf den Balkon seiner Wohnung in der Rue Condamine hängen musste; der Wind sollte durch das Buch wehen, seine eigenen Aufgaben auswählen, die Seiten umblättern und herausreißen.»

Suzanne Duchamp, Le readymade malheureux de Marcel, 1920

Marcel Duchamp, Le readymade malheureux (dt.: Das unglückliche Readymade) aus La boîte en valise (dt.: Die Schachtel im Koffer), 1959