DAS DIGITORIAL® ZUR AUSSTELLUNG

RETROSPEKTIVE

Kapitel 1

Durch gemalte Worte, collagierte Materialien und Symbole konzipiert Suzanne Duchamp ein Gemälde, das gleichzeitig ein Gedicht ist. Die in senkrechten Wellenlinien angeordneten Worte lassen sich folgendermaßen übersetzen: «und der Spiegel würde brechen / das Gerüst würde einstürzen / die Ballons würden davon fliegen / die Sterne würden erlöschen / etc…». Die französischen Worte enthalten Mehrdeutigkeiten, die sich in der Übersetzung nur unzureichend wiedergeben lassen. Sie verweisen auf die Formen dieser ungewöhnlichen Stadtlandschaft, deren zentrales Element der Eiffelturm ist.

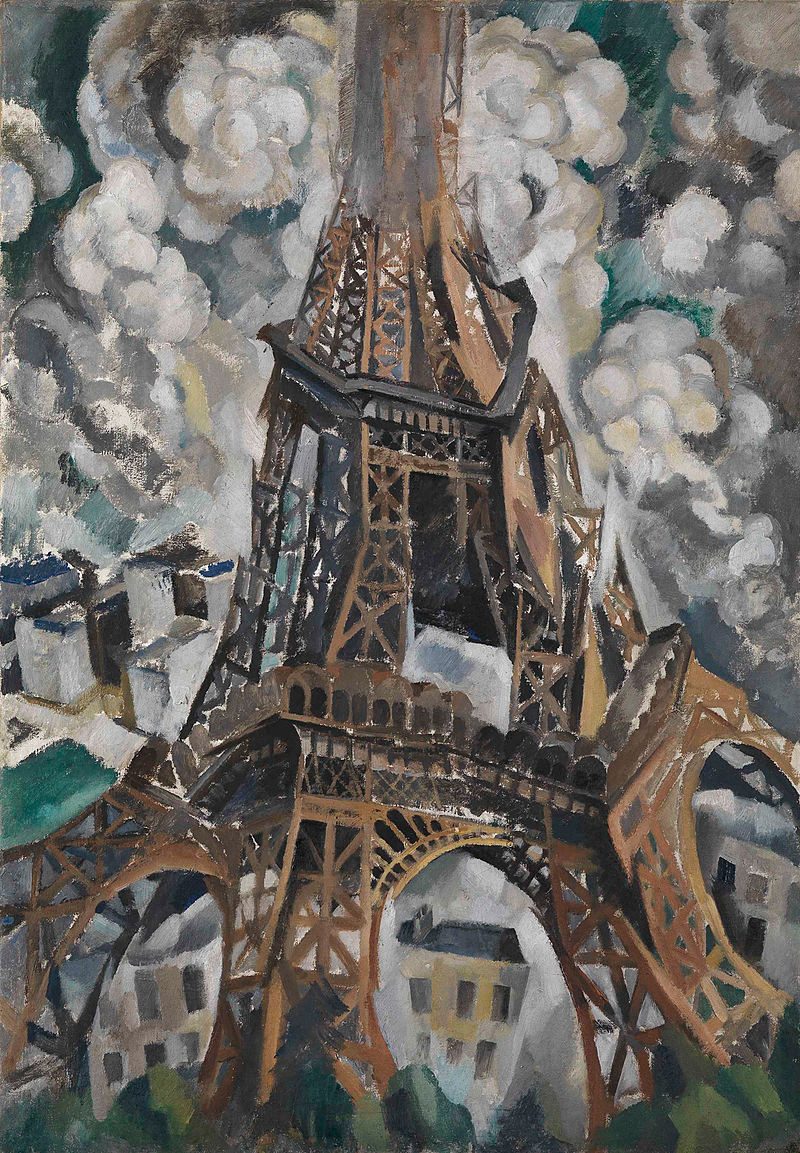

Zwischen 1909 und 1911 malt Robert Delaunay den Eiffelturm in mehreren Variationen. Das damals höchste Gebäude der Welt verkörpert den technischen Fortschritt und die Dynamik der Großstadt – zentrale Themen der Avantgarde. Delaunay zerlegt den Turm in Facetten und löst ihn zunehmend auf, die Mehransichtigkeit und die Farbpalette lassen Einflüsse des zu jener Zeit hoch gehandelten Kubismus aufscheinen.

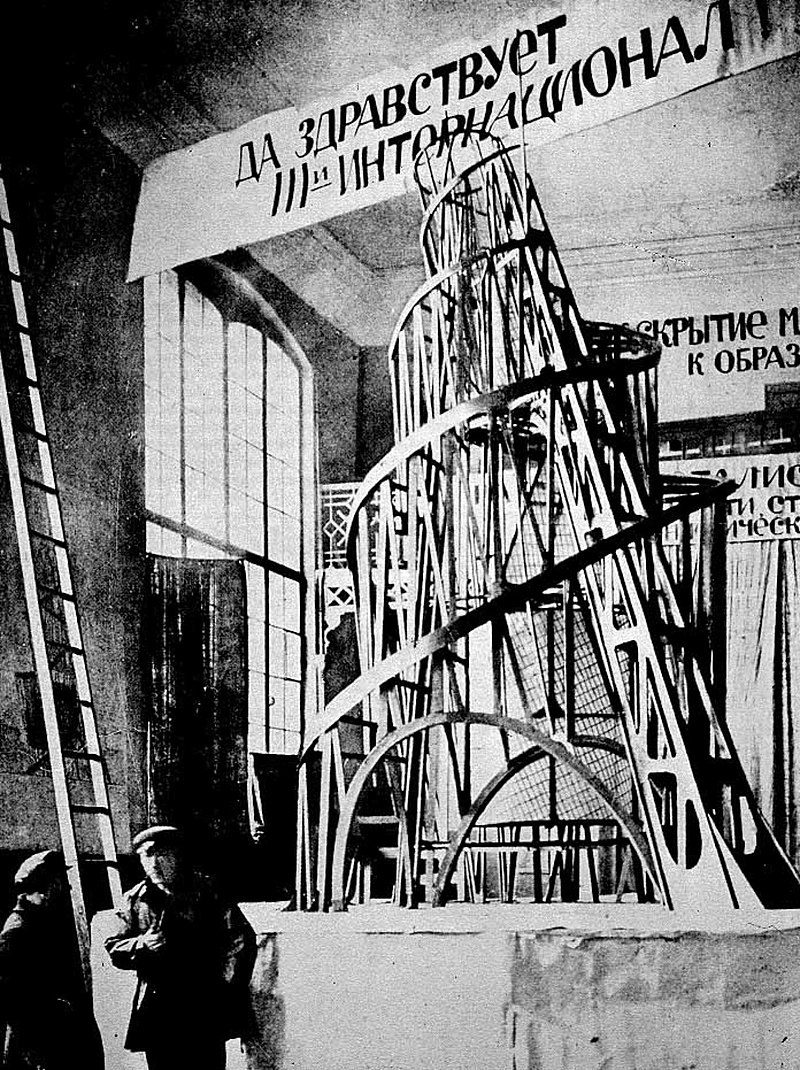

Das «Monument der Dritten Internationale», ursprünglich «Denkmal für die Revolution», nach Entwürfen des russischen Künstlers Wladimir Tatlin sollte als 400 m hoher Turm realisiert werden. Ein Modell wurde 1920 umgesetzt. Obwohl nie tatsächlich realisiert, gilt der Architekturentwurf als ein Schlüsselwerk der sowjetischen Avantgarde und sorgte auch in europäischen Kunstkreisen für Aufsehen.

-

Suzanne Duchamp, Usine de mes pensées, 1920

-

Suzanne Duchamp, Fabrique de joie, 1920

-

Jean Crotti, Laboratoire d’idées, 1921